|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Dr. Dieter M¸ller |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Digitalisierung von Rˆntgenbildern Dieter M¸ller In K¸rze In vielen Paxen wird, wie eine Umfrage ergab, auf absehbare Zeit die klassische Rˆntgendiagnostik nicht durch die digitale Radiografie ersetzt werden. Dennoch braucht man auf die Vorz¸ge eines in digitaler Form vorliegenden Rˆntgenbildes nicht zu verzichten. Es ist heute n‰mlich ohne groþen Aufwand mˆglich, einen Rˆntgenfilm zu digitalisieren. Die digitalisierten Rˆntgenaufnahmen lassen sich in Bilddateien organisieren und sind damit st‰ndig verf¸gbar. Fast alle modernen Praxisverwaltungsprogramme bieten die Mˆglichkeit einer Verkn¸pfung der Bilddatei mit der Patientenhistorie. Damit sind die Rˆntgenaufnahmen online verf¸gbar. Tierbesitzern kˆnnen Kopien der Bilddateien ausgeh‰ndigt werden, ohne dass die Original-Rˆntgenbilder auþer Haus gehen. Elektronische Bilddateien lassen sich per E-Mail versenden und auf CDs oder DVDs dauerhaft archivieren. Die Digitalisierung mit Auflichtscannern ist mˆglich, am einfachsten und wirtschaftlichsten gelingt die Digitalisierung selbst groþformatiger Rˆntgenbilder jedoch mit einer handels¸blichen Digitalkamera, wobei das Negativ vom Leuchtschirm abfotografiert wird. Die so erhaltenen Bilder sind bei Beachtung einiger Grunds‰tze von bestechender Qualit‰t. Digitale Rˆntgenbilddateien kˆnnen mit Bildbearbeitungsprogrammen mannigfach bearbeitet und optimiert werden. Der zweite groþe Anwendungsbereich ist die Telekonsultation. Bei besonders schwierig zu diagnostizierenden oder zweifelhaften F‰llen kann man die Meinung eines Spezialisten einholen, dabei entf‰llt der heute noch weit verbreitete kostspielige Versand der Bilder per Post und deren sp‰tere R¸ckgabe. Umfrage zum digitalen Rˆntgen Im Oktober 2004 f¸hrte der Verein f¸r Deutsche Sch‰ferhunde (SV) e. V. eine Fragebogenaktion unter seinen HD Tier‰rzten zum digitalen Rˆntgen durch. Dabei wurden 3.320 Tier‰rzte mit Kleintierpraxen befragt, die R¸cklaufquote war mit 22 % erstaunlich hoch, sodass die Ergebnisse durchaus als repr‰sentativ gesehen werden kˆnnen. Demnach benutzen 96,6 % der Praxen eine analoge Rˆntgenanlage, nur 1,6 % ein digitales System mit Ausgabe ¸ber eine Datei und 1,4 % ein digitales System mit speziellem Drucker.

Aus diesen Ergebnissen l‰sst sich unschwer erkennen, dass die analogen Rˆntgensysteme keineswegs Ñoutì sind, sondern noch lange Zeit den Markt dominieren werden. ÑDie Investition in eine digitale Rˆntgenanlage rechnet sich erst ab einem Aufkommen von ¸ber 1.500 pro Jahrì f¸hrt Dr. Kai Kreling in der Zeitschrift Pferdespiegel (1 - 2005) aus, Ñdarunter ist die Investition betriebswirtschaftlich nicht rentabel. Die Qualit‰t des Rˆntgenbildes ist kein Argument f¸r digitales Rˆntgen - konventionelles und digitales Rˆntgen sind qualitativ sicher vergleichbar.ì Es lohnt sich deshalb zweifellos, sich Gedanken dar¸ber zu machen, wie konventionelle Rˆntgenfilme in der Kleintierpraxis am besten digitalisiert werden kˆnnen. Wenn die Digitalisierung mit vertretbarem Aufwand bei guter Qualit‰t gelingt, profitieren die Praxen von vielen wesentlichen Vorteilen der digitalen Radiografie, ohne gewaltige Investitionen schultern zu m¸ssen. Marketingm‰þig gesehen geraten sie nicht ins Hintertreffen, wenn mit der digitalen Rˆntgentechnik geprahlt wird. Dem Kunden ist es ziemlich gleichg¸ltig, wie die Rˆntgenbefunde zustande gekommen sind, f¸r ihn z‰hlen in erster Linie die digitalen Bilder, die ihm auf einem Datentr‰ger ausgeh‰ndigt werden. Wenn die Bilder dank des JPG Formats auch auf dem heimischen PC verwendet werden kˆnnen wird dies nicht als Nachteil empfunden; das professionelle DICOM Format muss hingegen mit einer speziell beigef¸gten Reader-Software betrachtet werden und bringt dem Tierbesitzer in den meisten F‰llen keine Vorteile. Digitalisierte Filmradiografie Die digitalisierte Filmradiografie (DFR) stellt eine Mˆglichkeit dar, konventionelle Rˆntgenbilder nachtr‰glich zu digitalisieren. Im allgemeinen werden verschiedene Verfahren der Digitalisierung angewendet.

Es gibt professionelle Rˆntgenfilmscanner, die die digitalen Bilddateien im DICOM 3.0 Format automatisch mit 12 bzw. 16 Bit Graustufen abspeichern. Sie sind f¸r die Humanmedizin konzipiert und erreichen unter Verwendung spezieller Anpassungen eine Auflˆsung bis zu 4096 Graustufen. Es gibt eine Vielzahl von Modellen, die unterschiedlichsten Anspr¸che hinsichtlich Auflˆsung und Einsatzzweck gerecht werden. Leider sind diese Ger‰te durch die Bank kostspielig.

Abb. 1: Cobra 312 T Thorax Scanner, Auflˆsung 357*714 (Fa. D.L.B. Mainz)

Abb. 2: Scanner M II X DIN A 3 Format, Auflˆsung 1400*2800 (Fa. D.L.B. Mainz)

Abb. 3: Thorax Scanner inkl. Leuchtkasten, Auflˆsung 570*570 (Fa. D.L.B. Mainz) Handels¸bliche Consumer-Flachbrett-Scanner sind bisweilen mit einem Durchlichtaufsatz versehen, der dazu dienen soll Film-Negative zu digitalisieren. Bei Tests in der Praxis stellt sich jedoch heraus, dass die Ergebnisse, die mit diesen Systemen erzielt werden, qualitativ nur sehr bescheidenen Anspr¸chen gen¸gen, da die optische Auflˆsung und Leistungsf‰higkeit zu gering sind. Um Rˆntgenbilder auch auf dem PC im Detail ansehen zu kˆnnen, reichen die 256 Graustufen der normalen Scanner nicht aus. Hochgerechnete interpolierte Auflˆsungen sind tr¸gerisch; sie bringen keine besseren Ergebnisse. Im Fachhandel werden modifizierte Durchlichtscanner speziell f¸r die Tiermedizin angeboten, die in Kombination mit einer speziellen Software die Digitalisierung und Bearbeitung von Rˆntgenbildern ermˆglichen (vergrˆþern, verkleinern, Graustufen ver‰ndern, rotieren, zoomen, Beschriften, L‰ngenmessungen, Winkelmessungen und Archivierung). Diese Scanner arbeiten nicht nach dem DICOM Standard und sind wesentlich g¸nstiger als Profiscanner. Leider sind daf¸r aber auch von ihrer optischen Auflˆsung von 8 Bit (256 Graustufen) mit den 12 bzw. 16 Bit-Profiscannern nicht vergleichbar. Vor einer Investition in diese Ger‰te sollte eine ausf¸hrliche Erprobung stehen, um festzustellen ob mit den erzielbaren Ergebnissen die eigenen Anspr¸che erf¸llt sind und das Preis-Leistungsverh‰ltnis stimmt. DICOM In der Humanmedizin sind DICOM Ger‰te und Systeme unabdingbar. Dieser internationale Standard (Digital Imaging Communications in Medicine) gew‰hrleistet nicht nur die Standardisierung und damit Austauschbarkeit der Bilddateien, sondern auch deren F‰lschungssicherheit. Die im Bild enthaltenen Informationen bleiben immer unver‰nderbar. Bei der Speicherung wird jedes Bild individualisiert, d.h. durch Speicherung zus‰tzlicher Informationen im Bild, den UIDs (Unique IDentifiers), wird das Bild einzigartig und unverwechselbar. Mindestens vier dieser UIDs sind obligatorisch:

Mit diesen Kriterien kˆnnen auch bei reproduzierten Bildern immer die Herkunft des Patienten, das Datum und die Aufnahmeparameter erkannt werden. Ein aus medizinisch und forensischer Sicht in der Humanmedizin absolut notwendiger Vorgang. Trotz dieser Einzigartigkeit des Bildes kann es durch Anwendung bestimmter Algorithmen analysiert und bearbeitet werden, solange diese nur in die Beziehung einzelner Pixel zueinander eingreifen um auch subtile Informationen des Bildes sichtbar zu machen. Die Originalinformationen werden bei DICOM also niemals ver‰ndert; es werden keine Pixel ver‰ndert, gelˆscht oder verschoben. Zur Betrachtung von DICOM Bildern benˆtigt man einen speziellen Viewer, da es sich um keine PC-¸blichen Bildformate handelt. DICOM Bilder lassen sich auf vielf‰ltige Wiese mit Spezialprogrammen bearbeiten und analysieren. Die vorgenommenen ƒnderungen sind jedoch nicht in der DICOM Datei speicherbar, d.h. nach Schlieþen der Datei f‰llt diese wieder in den Ausgangszustand zur¸ck, die Modifikationen gehen verloren. In der Tiermedizin stellt sich nat¸rlich sofort die Frage, ob angesichts der nicht unerheblichen Kosten eine Bilddigitalisierung und Archivierung unbedingt nach dem DICOM Standard erfolgen muss. Die Investitionen in entsprechende Hardware und Software sind betr‰chtlich, denn es handelt sich um keinen millionenfach verbreiteten Consumer Standard sondern um einen medizinischen Standard. F¸r forensische Zwecke in der Tiermedizin (Pferdemedizin, Ankaufsuntersuchungen, HD-Rˆntgen etc.) wird man um den DICOM Standard nicht herumkommen, falls man auf analoge Rˆntgendokumente verzichten mˆchte. Ganz anders stellt sich die Problematik jedoch in den meisten F‰llen der Digitalisierung analoger Bilder in der Kleintierpraxis dar. Hier ist aus pragmatischen Gr¸nden der unver‰nderliche Beweis der Einzigartigkeit des Bildes nicht erforderlich. Die Tier‰rztin oder der Tierarzt haften ohnehin wie bei Attesten daf¸r, dass keine Bildmanipulationen vorgenommen wurden.

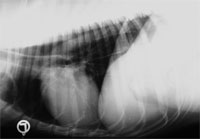

Abb. 4: Bildmanipulationen sind auþerhalb von DICOM jederzeit mˆglich. Die Frakturlinie im linken Bild wurde mit einem Bildverarbeitungsprogramm problemlos beseitigt. Im Praxisalltag geht es vor allem darum, analoge Bilder in guter Qualit‰t zu digitalisieren und zu archivieren; wobei nat¸rlich gew‰hrleistet sein muss, dass eine Bildzuordnung jederzeit mˆglich ist. Diese Kriterien kˆnnen mit dem Speichern der Bilddateien in einem der PC-¸blichen Formate wie JPG oder TIF erf¸llt werden. Wenn gew¸nscht, kann mit Bildbearbeitungsprogrammen zudem ein so genanntes Wasserzeichen eingebrannt werden, dass den Urheber und Eigent¸mer der Bilddatei identifizieren hilft. Bildformate zur Archivierung Digitalisierte Bilder sollten vorteilhafter Weise in einem allgemein ¸blichen PC-Format gespeichert werden - in Formaten, die von Bildbearbeitungsprogrammen und Windows-Betriebssystemen gelesen werden kˆnnen. Dazu gehˆren das in allen Digitalkameras ¸bliche JPG Format und das TIF Format. Ersteres hat den unbestreitbaren Vorteil der erheblichen Komprimierung der Bilddateien, bei jeder Bildbearbeitung, bei jeder erneuten Speicherung gehen jedoch Pixel verloren, sodass die Qualit‰t immer mehr abnimmt. Bei der JPG Komprimierung sollte grunds‰tzlich immer die hˆchste Qualit‰tstufe gew‰hlt werden und nicht die maximale Kompression zur Einsparung von Speicherplatz. TIF Dateien sind, da unkomprimiert, wesentlich grˆþer, besitzen jedoch den Vorzug bei einer Bearbeitung und erneuten Speicherung keine Verluste zu erleiden. Das Adobe Photoshop Format PSD oder das RAW (Rohdateien-Format) moderner digitaler Spiegelreflexkameras werden von professionellen Anwendern bevorzugt. Die Speicherung in anderen Bildformaten wie BMP, GIF, PCD, PDF, PICT oder TARGA sind zwar mˆglich aber nicht empfehlenswert, da man sich damit immer Nachteile erkauft. Rˆntgenbild Digitalisierung mit der Digitalkamera Zun‰chst erscheint der Gedanke, ein Rˆntgennegativ mit Hilfe einer Digitalkamera vom Betrachtungsbildschirm einfach abzufotografieren reichlich trivial und unprofessionell. Bei n‰herer Besch‰ftigung mit dem Thema stellt sich jedoch heraus, dass man mit dieser simplen Technik bei Beachtung einiger Regeln durchaus professionelle Ergebnisse erzielen kann. Die erreichbare digitale Bildqualit‰t ist weit besser als beim Digitalisieren mit 8 BIT Durchlichtscannern.

Abb. 5: Rˆntgenbild Digitalisierung mit einer Spiegelreflexkamera Voraussetzung ist allerdings das Benutzen einer qualitativ hochwertigen Digitalkamera mit einer Mindestauflˆsung von mindestens 3 Megapixeln. Die besten Ergebnisse werden von Kameras mit groþen Qualit‰tsobjektiven erzielt. Das sind in erster Linie digitale Spiegelreflex-Kameras, bei denen der aufzunehmende Bildausschnitt mit dem Sucherbild absolut identisch ist. Bei einem Vergleichstest der Zeitschrift Veterinary Radiology wurde die lineare Auflˆsung und der Graustufenumfang an Hand eines Rˆntgentestbildes ¸berpr¸ft, das aus einem Abstand von 30 cm aufgenommen wurde. Dabei schnitt die Canon EOS D 300 Spiegelreflex-Digitalkamera am besten ab (konnte alle 20 Graustufen abbilden bei 7,7 LP/mm), gefolgt von Modellen der Nikon Coolpix 995 und der Sony DSC-F 707. Billige Kameras, so stellte sich heraus, sind f¸r die Teleradiologie keine akzeptable Wahl. Dennoch sind mit hochwertigen digitalen Sucherkameras durchaus brauchbare Digitalisierungsergebnisse zu erzielen. Vor einer Neuanschaffung sollten einige Gesichtspunkte unbedingt beachtet werden, um einen Fehlkauf zu vermeiden.

Abb. 6: Fotografieren vom Leuchtschirm; optimale Ergebnisse bei abgedunkelter Umgebung.

Abb. 7: Die Blitzlichtfunktion muss wegen der Reflexionen deaktiviert werden. Regeln zum Fotografieren von Rˆntgenbildern

Voraussetzung f¸r die gute Digitalisierung ist selbstverst‰ndlich ein gutes korrekt belichtetes und entwickeltes Rˆntgenbild. Ein qualitativ insuffizientes flaues Rˆntgenbild kann auch durch Digitalisierung und Nachbearbeitung nicht viel besser werden. Am Anfang wird man immer mit seiner Kamera ein wenig experimentieren m¸ssen, um die optimalen Ergebnisse zu erzielen.

Abb. 8: Abbildungen von Knochenstrukturen der Extremit‰ten sind unproblematisch zu fotografieren.

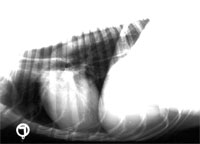

Abb. 9: Bei Ganzkˆrperaufnahmen von Katzen kˆnnen Thorax und Abdomen in einer einzigen Aufnahme gut dargestellt werden.

Abb. 10: Der harte Kontrast von Implantaten an Extremit‰ten bereitet beim Digitalisieren keine Schwierigkeiten. Generell neigt die Belichtungsautomatik von Digitalkameras dazu, die Rˆntgenbilder falsch zu interpretieren. Aufnahmen vom Abdomen sind am unproblematischsten, schon bei Gliedmaþenaufnahmen und Detaildarstellung von knˆchernen Strukturen kann man feststellen, dass entweder der Knochen zu hell (¸berstrahlt) erscheint oder die Umgebung zu dunkel ist. Deshalb sollte man die vollautomatische Bildbelichtung deaktivieren und auf einen manuellen Aufnahmemodus umschalten. Am besten w‰hlt man den AV Modus (=Zeitautomatik, bei manueller Blendenwahl). In dem AV Modus w‰hlt man den gew¸nschten Blendenwert (mˆglichst > 8, wegen der Erhˆhung der Abbildungsleistung). Die Kamera stellt eine f¸r die Motivhelligkeit geeignete Verschlusszeit automatisch ein. Bei der Digitalisierung von Rˆntgenbildern geht es darum eine mˆglichst groþe Sch‰rfentiefe zu erzielen, deshalb ergeben niedrige Blendenzahlen (z. B. Blende 4), die man vielleicht w‰hlt, um die Dunkelheit des Objekts zu kompensieren immer schlechtere und flaue Bilder. Die Blitzfunktion ist zum Fotografieren von Rˆntgenbildern wegen der dabei entstehenden Reflexionen vˆllig ungeeignet. Daraus resultiert der Zwang zu langen Belichtungszeiten und damit der Zwang zum Stativ, falls die Belichtungszeiten l‰nger als 1/30 Sekunde werden. Selbst bei einer manuellen Blendenwahl kann es vorkommen, dass man verschiedene Einstellungen ausprobieren muss, bis man das optimale Ergebnis erhalten hat. Autofokusprobleme Preiswertere Digitalkameras besitzen meist nur ein einziges in Bildmitte angeordnetes Autofokus-Feld und versagen deshalb h‰ufig bei der Scharfstellung von Rˆntgenbildern. Hochwertige Kameras besitzen hingegen 7 oder mehr Autofokusfelder, die das Bild abtasten; sie haben bei der Scharfstellung weit weniger Probleme. Man kann dar¸ber hinaus auch noch einzelne Autofokusfelder ausw‰hlen, die f¸r die Sch‰rfeneinstellung herangezogen werden sollen. Wenn die automatische Scharfstellung versagt, kann man sich mitunter mit der Sch‰rfenspeicherfunktion behelfen. Das Autofokus-Messfeld wird auf einen dezentralen kontrastreichen Bildausschnitt gerichtet, wobei der Auslˆser nicht ganz sondern nur halb durchgedr¸ckt wird. Damit speichert man den anvisierten Sch‰rfebereich. Bei halb gedr¸cktem Auslˆser richtet man sodann die Kamera auf den Mittelpunkt des Rˆntgenbildes und dr¸ckt den Auslˆser ganz durch. Bei geringem Kontrast, schwachem Licht, Gegenlicht und starker Reflexion versagen auch die besten Autofokussysteme. Hier hilft nur die manuelle Scharfstellung. Leider gibt es bei vielen Digitalkameras jedoch keine Mˆglichkeit der manuellen Scharfstellung bzw. Deaktivierung des Autofokus. Automatische Belichtung Die gleichen Probleme wie bei der automatischen Scharfstellung treten bei der automatischen Belichtung auf. Schwarz-weiþe Rˆntgennegative mit ihren enormen Bildinformationen in Form von feinsten Graustufendifferenzen sind keine idealen Objekte f¸r eine automatische Belichtung. Oft erscheinen die Ergebnisse auf dem Computer-Bildschirm entt‰uschend, obwohl urspr¸nglich eine exzellente Rˆntgenaufnahme vorlag und die Kamera optimal eingestellt war. Auch seitens der Computer- und Software-Konfiguration war alles in Ordnung. Wo liegt nun der vermeintliche Fehler?

Abb. 11: Becken ventro-dorsal. Bei der Normalbelichtung wird der Knochentumor im Ilium nicht optimal dargestellt.

Abb. 12: Durch digitale Bearbeitung der Bilddatei lassen sich wichtige Bildinformationen individuell herausfiltern.

Abb. 13: Der Knochentumor aus Abb. 11; in der lat.-lat. Ansicht bei Normalbelichtung.

Abb. 14: Durch Korrektur der Helligkeits- und Kontrastwerte erscheinen die dorsalen Beckenstrukturen ¸berstrahlt, die relevanten Bereiche des Ilium mit Weichteilumgebung sind jedoch besser dargestellt.

Abb. 15: Das Ergebnis der Digitalisierung sollte nicht auf dem Display der Digitalkamera sondern auf dem PC beurteilt werden.

Abb. 16: Myelografie-Studien sind bei der Digitalisierung eine Herausforderung. Hier ist der lumbosakrale Ðbergang optimiert.

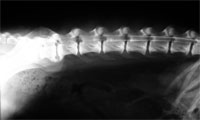

Abb. 17: Gleicher Patient wie in Abb. 16; Optimierung auf die Kontrastmittels‰ule; der lumbosakrale Ðbergang erscheint ¸berstrahlt. Thoraxaufnahmen Anhand von Thorax-Rˆntgenbildern, die am schwierigsten fotografisch zu erfassen sind, soll die Problematik erl‰utert werden. Auf dem Leuchtschirm sehen die Rˆntgenbilder wie aus dem Lehrbuch aus und dennoch erscheinen auf den digitalen Gegenst¸cken entweder die Lungenfelder total schwarz (das Herz hingegen ist optimal wiedergegeben), oder die Lungenfelder erscheinen optimal dargestellt (die Herzsilhouette hingegen total ¸berbelichtet). Man mag verzweifeln, insbesondere dann, wenn man fr¸her Thorax-Rˆntgenaufnahmen mit einem schwarz-weiþ Diafilm analog abfotografiert hat und dabei dieses Ph‰nomen nicht kannte. Dennoch arbeiten alle fotografischen und digitalen Systeme vˆllig fehlerfrei! Die Digitalkamera ist einfach nicht in der Lage, Herz und Lunge in einer einzigen digitalen Aufnahme korrekt darzustellen. Hierf¸r gibt es eine Reihe von Gr¸nden. Die Chips von Digitalkameras besitzen einen geringeren Kontrastumfang als analoge Filme. Bei Alltagsmotiven stˆrt das nur selten, wer jedoch Motive mit starken Kontrasten wie Thoraxaufnahmen (und z. B. Nachtaufnahmen) fotografiert, hat ein Problem. Die Sensortechnologie der meisten Digitalkameras erlaubt lediglich einen Dynamikumfang von ca. 8 bis 9 Blendenstufen. Das bedeutet, dass es bei Motiven mit starken Kontrasten unmˆglich ist, diese naturgetreu abzubilden. Deshalb wird entweder die Herzsilhouette richtig belichtet und daf¸r sind die Lungenfelder schwarz oder es sind die Lungen-Details gut erkennbar, daf¸r wird das Herz ¸berbelichtet und erscheint weiþ. Besonders bei den Langzeitbelichtungen zur Digitalisierung von Rˆntgenbildern ergeben sich starke Kontraste. Helle knˆcherne Strukturen und dunkle Schatten wollen gleichzeitig aufs Bild. Dies gelingt jedoch mit der Digitalkamera nur bedingt, das Bild wird von der Belichtung her also immer ein Kompromiss bleiben. Solche Kompromisse sind nat¸rlich schlecht f¸r eine diagnostische Befundung. Deshalb sollte ein analoges Thorax Rˆntgenbild immer zweimal digital fotografiert werden: 1. Aufnahme: Lungenfelder optimal belichtet (Herz erscheint weiþ) 2. Aufnahme: Herzsilhouette optimal belichtet (Lunge erscheint schwarz)

Abb. 18: Thoraxaufnahme mit Fokussierung auf die Lungenbereiche. Die Herzsilhouette ist ¸berstrahlt.

Abb. 19: Thoraxaufnahme mit Fokussierung auf das Herz. Die Lungenfelder erscheinen eher schwarz. Belichtungskorrektur Viele hˆherwertige Digitalkameras (z. B. alle EOS-Modelle von Canon) haben eine Belichtungskorrekturfunktion, mit der die Belichtung um bis zu zwei Blendenstufen nach oben und unten korrigiert werden kann. Die Belichtungsmesser in den Kameras orientieren sich an dem 18 % Grau-Standard, daraus resultiert, dass manche Objekte zu hell oder zu dunkel wiedergegeben werden.

Die Korrektur kann entweder mit der Belichtungskorrekturfunktion oder mit dem Messwertspeicher vorgenommen werden. Durch die Messwertspeicherung kann der interessierende Teil des Rˆntgenbildes (Herz oder Lunge) angemessen und gespeichert werden (bei Canon Kameras Sternchen Taste). Anschlieþend wird wieder auf den Bildmittelpunkt zur¸ckgeschwenkt und der Auslˆser ganz durchgedr¸ckt. Filmempfindlichkeit Die Einstellung der Filmempfindlichkeit (ISO Empfindlichkeit) kann bei digitalen Spiegelreflexkameras zwischen ISO 100 bis 1600 eingestellt werden. Je hˆher der Wert, desto hˆher ist die Lichtempfindlichkeit. Deshalb eignen sich hohe ISO Werte f¸r bewegte Motive und Aufnahmen bei dunklen Lichtverh‰ltnissen und theoretisch deshalb auch f¸r Rˆntgenfilmaufnahmen. Leider hat die Sache einen Pferdefuþ; Aufnahmen mit hohen ISO Werten enthalten sehr viel mehr Bildstˆrungen als Aufnahmen mit 100 oder 200 ISO, sodass das Bild unscharf oder grobkˆrnig erscheint. Andererseits wird die Aufnahme durch eine geringe ISO Empfindlichkeit feiner, benˆtigt aber als Ausgleich eine l‰ngere Belichtungszeit. Da wir bei der Digitalisierung von Rˆntgennegativen auf eine maximale Detailauflˆsung Wert legen, m¸ssen wir eine niedrige ISO Empfindlichkeit w‰hlen, wir kˆnnen nicht durch eine hohe Empfindlichkeit die Belichtungszeit verk¸rzen. Ein weiterer Grund f¸r die Verwendung eines Stativs. Bild¸bertragung auf den PC Die Digitalkamera sollte so eingestellt werden, dass die Speicherung im JPG (JPEG) Format erfolgt. Bei der Aufnahme werden die Bilddateien ¸blicherweise automatisch durchnummeriert. Eine fortlaufender Bilddatei-Name wie 0012345.JPG mag zwar die digitalisierte Rˆntgenaufnahme eindeutig kennzeichnen - sinnvoll ist so etwas jedoch nicht, selbst wenn man die Datei 0012345.JPG in seinem Praxisverwaltungsprogramm mit einem Patienten verkn¸pfen kann. Ein wenig Schreibarbeit in ein Notizbuch, in das man Tierbesitzername, Patientenname, Datum der Rˆntgenaufnahme und dargestellte Struktur notiert, ist unentbehrlich. Sp‰testens bei voller Bildspeicherkarte steht die Ðbertragung der JPG Dateien auf den PC an. Man kann die Kamera mit einem Verbindungskabel an den PC anschlieþen, aber nicht jede Digitalkamera besitzt eine schnelle USB 2.0 Schnittstelle (USB 1.0 ist ‰uþerst langsam). In diesen F‰llen macht es sich bezahlt, sich einen Speicherkartenleser anzuschaffen, der an die USB 2.0 Buchse des PCs angeschlossen wird. Kleiner Nachteil: die Speicherkarte muss aus der Kamera entnommen und in den Reader gesteckt werden; groþer Vorteil Dank USB 2.0 erfolgt die Ðbertragung selbst groþer Datenmengen auf den PC sehr z¸gig. Archivieren von Bilddateien Vor dem Speichern auf die Festplatte des PC sollte man sich ¸berlegen, wo man die digitalen Rˆntgenbilder zweckm‰þiger Weise ablegt. In Frage kommen:

Abb. 20: Die Miniaturansicht des Microsoft-Explorer ermˆglicht eine gute Ðbersicht der Datenbank-Bilddateien.

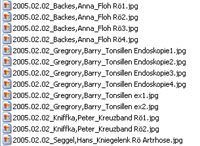

Abb. 21: Bilddateien auf dem Server in der Miniaturansicht. Datensicherung Ein besonderes Augenmerk sollte der Datensicherheit unserer Bilddateien gelten. Wer es noch nicht erlebt hat - selbst neue Festplatten kˆnnen ohne Vorwarnung ihren Geist aufgeben. Dann sind die darauf enthaltenen Daten meist unwiederbringlich verloren, falls keine Sicherungskopie zur Verf¸gung steht. Weitere h‰ufige Probleme f¸r einen Datenverlust sind Virusbefall oder ein Crash des Betriebssystemes, sodass sich der Computer nicht hochfahren l‰sst. Bilddateien wertvoll, deshalb muss man Sie vor den vielf‰ltigen Gefahren eines Totalverlustes gut sch¸tzen. Auf der anderen Seite macht es wenig Sinn, Bilddateien wie die Dateien des Praxisprogrammes t‰glich zu sichern. Die Speicherung von Bilddateien in der Systemarchitektur des Praxisprogrammes (schlimmer noch deren direkte Einbettung) bl‰ht die kompakten Inhalte von Praxisprogrammen enorm auf und macht deren Sicherung zu einer zeitaufwendigen Sache. Eine einzige Bilddatei kann trotz JPG-Komprimierung grˆþer als 1 MB sein, sie ‰ndert sich nach anf‰nglicher Bearbeitung in ihrem Inhalt aber nicht mehr. Folglich m¸ssen im Rahmen der Sicherung nur die neu hinzugekommenen Dateien einer Bild Datenbank erfasst werden (Differenzial Backup). Mit einem Backup Programm kann diese Aufgabe problemlos erledigt werden. In der Regel reicht es aus, die Bild Datenbank einmal wˆchentlich zu sichern. Als Sicherungsmedien kommen besonders DVDs und externe Festplatten in Frage. Umbenennen von Bilddateien Wie bereits erw‰hnt, ist die durchlaufend numerische Archivierung von digitalen Bilddateien zwar mˆglich aber denkbar ungeeignet. Man kommt also um eine Umbenennung der Datei nicht herum. Seit Windows XP sind lange Dateinamen kein Problem mehr und man sollte diese Mˆglichkeit zur leichten sp‰teren Auffindbarkeit und Durchsuchbarkeit der Bilddatenbank nutzen. Man kann seine Bilder nach eigenen Bed¸rfnissen organisieren, als Beispiel sei eine Systematik angef¸hrt, die sich besonders bew‰hrt hat. Der Dateiname enth‰lt:

Abb. 22: Die Listenansicht des Windows-Explorer erlaubt eine chronologische Anordnung der Bilddateien nach Aufnahmedatum.

Abb. 23: Am Anfang des Namens der Bilddateien steht das Datum der Rˆntgenaufnahme. Das Datum sollte in dem Format Jahr - Monat - Tag (JJJJ.MM.TT) angegeben werden, weil dann im Windows-Explorer alle Aufnahmen immer automatisch chronologisch in richtiger Reihenfolge nach Datum absteigend oder aufsteigend sortiert werden. Das funktioniert bei dem ¸blichen deutschen Datumsformat TT.MM.JJJJ nicht. Beispiel: aus der Datei 0012345.JPG wird 2005.05.28_Maier,Hans_Rex_Thorax 1.jpg Mit der Funktion ÑUmbenennen", ÑKopieren", ÑEinf¸gen" des Datei-Explorers kˆnnen ganze Serien von Rˆntgenbildern eines Patienten schnell umbenannt werden, sie m¸ssen nur durch eine fortlaufende Zahl vor der Dateiendung ÑJPG" unterschieden werden. Es gibt eine groþe Zahl von Archivierungssoftware f¸r digitale Bilder, dennoch reicht der Funktionsumfang des betriebssystemeigenen Windows-Explorer in Verbindung mit der Windows ÑBild und Faxanzeige" vˆllig aus. Zudem ist der Explorer sehr schnell beim Zugriff auf Ordner und Dateien. Mit der Suchfunktion des Windows-Explorers kann, so man sich die kleine M¸he der Umbenennung seiner Bilddateien gemacht hat, jederzeit (und unabh‰ngig vom Praxisverwaltungsprogramm!) nach den Rˆntgenbildern gesucht werden. Die Ergebnisse liegen blitzschnell vor. Sie kˆnnen z. B. schnell und einfach den Hund Rex des Herrn Hans Maier suchen, sie kˆnnen nach allen Thorax Rˆntgenbildern suchen oder sie kˆnnen nach allen Bildern eines bestimmten Tages suchen.

Abb. 24: Die systematischer Benennung der Bilddateien erleichtert die Suche.

Abb. 25: Suche nach einer Aufnahme zu einem Datum in der Patientenkartei. Im Laufe der Zeit entsteht eine m‰chtiges Rˆntgenarchiv, sie kˆnnen jederzeit alte Rˆntgenaufnahmen zu Vergleichen ansehen und genieþen alle Vorz¸ge der digitalen Bildtechnik ohne ein digitales Rˆntgensystem besitzen zu m¸ssen - alles ist im Direktzugriff verf¸gbar. Sorgen wegen des benˆtigten Festplattenspeichers? Bei den heute ¸blichen Festplattengrˆþen von ¸ber 250 GB spielt das fr¸here Speicherplatzproblem ¸berhaupt keine Rolle mehr. Fazit Die Fotografie von analogen Rˆntgennegativen mit handels¸blichen Digitalkameras ist eine ernstzunehmende Technik zur Erstellung digitaler Rˆntgenbild Datenbanken in der Kleintierpraxis. Damit sind die erstellten Rˆntgenbilder jederzeit Online im Praxisnetzwerk abrufbar. Selbst wenn die Praxis ¸ber keine eigene digitale Rˆntgenanlage verf¸gt, stehen ihr die faszinierenden Mˆglichkeiten der digitalen Bildtechnik zur Verf¸gung. In systematisch angelegten Bilddateien kˆnnen neben den Rˆntgenbildern auch Patientenbilder oder Ultraschallbilder organisiert werden. Die Teleradiologie und Telemedizin sind weitere Anwendungsbereiche. Die erforderlichen Investitionen in Form einer guten Digitalkamera nebst Zubehˆr sind ¸berschaubar. Anschrift des Autors Dr. Dieter M¸ller |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [Startseite] [wir ¸ber uns] [Leistungsangebot] [Infos f¸r Tierbesitzer] [Infos f¸r Tier‰rzte] [Low Flow Narkose] [Gleitknoten] [Hautkleber] [HD Operation] [Intubation Katze] [Kastration R¸de] [Narkose Monitoring] [Narkose Katze] [Narkose Nagetiere] [Rˆntgen digital] [Ðberweisung] [Praxisbrosch¸re] [KLEINTIERMEDIZIN] [Landeshundegesetz] [So finden Sie uns] [Zahlung] [Geb¸hrenordnung] [Impressum] [Kontakt] [EU Heimtierausweis] [Notfall] [Narkose-Seminare] [Praxiszeitung] |